حسب المنهج العلمي فإن خطوات البناء العلمي التجريبي تبدأ بملاحظة ظاهرة ما، ثم تُطرح الفرضية لتفسير الظاهرة، ثم نقوم بإثبات الفرضية بأدلة كاملة وافية، ونعيد الإثبات مراراً وتكراراً حتى نضمن تحقق التفسير كما في علم الوراثة على سبيل المثال، وإذا خالفت الأدلة الفرضية أو ثبت خطؤها في أي عينة من عينات البحث، فإن الفرضية تكون خاطئة ولا داعي للتشبث بها، وخطأ واحد في العلم التجريبي كافٍ جداً لاعتبار الفرضية خاطئة.

ورغم أنّ هذا الطرح منطقي، إلا أنه لا يحدث دائماً، فلا تقود المعطيات دائماً إلى النظرية، في أحيان كثيرة قادت النظرية إلى المعطيات، وهذا ما يؤكده الفيلسوف كارل بوبر، فهو يرى أنّ النظرية في الغالب هي من تقود إلى المعطيات، فالعُلماء يستنبطون النظرية ثم تبدأ رحلة البحث للتحقق من صحتها بالتجربة.

إنّ الصورة النمطية للنظريات العلمية هي الصورة التي رسمها العالم فرانسيس بايكون حينما اعتقد بأن العلوم بشكلها المنطقي من غير الممكن لها أن تؤدي إلى صنع الخمر، فنحن نقوم بجمع العنب أولاً (المعطيات) ثم نقوم بعصره لصنع الخمر (النظرية)، وهذا أمر يبدو سليماً إلا أنه غير منطقي، فكيف استنتج العُلماء أنّ الخمر يُصنع من العنب؟ على الأغلب أنهم رأوا خمراً من العنب في البداية (النظرية) فقاموا بإجراء التجارب على العنب (المعطيات) إلى أن نجحت التجربة وتأكدوا من نظريتهم، السبب يعود إلى أنّ الملاحظات انتقائية دائماً، فنحن نختار شيئاً ما من حالة التخبط الحسي، وفي الأغلب أنّ الملاحظات منتشرة في كل مكان حولنا، لكن لا معنى لها على الإطلاق إن لم نعرف خلفية النظرية التي نعتمد عليها في تفسير هذه الملاحظات [158].

انظر حولك، آلاف الظواهر تحدث، من شروق الشمس إلى هبوب الرياح إلى انكسار الزجاج إلى ذهابك للتبول وشعورك بالتعب بعد الرياضة، جميعها تشكل مخزناً ضخماً من المشاهدات التي لا معنى لها دون النظرية العلمية التي إن أقبلت، بدأنا نبحث في هذه الظواهر حتى نتأكد من صحتها، يرى بيار دوهيم أنّ هذا ما حدث مع نيوتن وأتته النظرية أولاً، وكان من المُستحيل أن تأتيه المعطيات أولاً [158]، بل وإنّ عملية جمع المعلومات في أي تجربة تكون متحيزة للنظرية في الأغلب.

وكما هو شائع فإن الاستقراء العلمي من المفترض أن يتم على مراحل ثلاث وهي:

- عملية البحث والملاحظة: وفيها يتتبع الباحث كل ما يتعلق بالظاهرة التي يريد دراستها.

- عملية طرح الفروض: وفيها يقدم الباحث مقترحات تفسيرية للظاهرة التي درسها.

- مرحلة التحقق: وفيها يختبر الباحث الفروض التي وضعها لتفسير الظاهرة ويتأكد من أنّ الفرضية صحيحة.

من المؤكد أنّ كثير من العُلماء قد شاهدوا فطر البنسيليوم نوتاتيوم الذي ينمو على البكتيريا، أو شاهدوا أنواعاً كثيرةً من الفطريات أو المواد التي تنمو على البكتيريا وتحيط بها، علماء على الأغلب أعظم من فيلمنغ، ولكن فكرة أن تأتيهم النظرية التي راودت فيلمنغ في كون هذه المادة تقتل البكتيريا ولا تقتل البشر وإبداء التجارب عليها كانت خاصة بفيلمنغ، لأن النظرية أتته وحده، المشاهدات والمعطيات كانت عند الجميع، لكن فيلمنغ وحده من رأى النظرية.

قد يكون العلم يبدأ بالمعطيات ثم نظرية ثم معطيات، أو تكون نظرية ثم معطيات ثم نظرية أخرى، وقد تكون معطيات ثم نظرية ثم نظرية وهكذا، لكن الصورة المثلى تبدأ في فكرة نظرية ثم نبحث عن معطيات متحيزة لنثبت نظريتنا، وهذا للأسف ما حصل لاحقاً مع أشهر النظريات الحيوية في زماننا هذا ألا وهي نظرية التطور.

في عالم الحاسوب وفي بناء الأنظمة الخبيرة هُنَاك شيء مشابه لهذا الواقع، فهُنَاك نوعان أساسيان من الأنظمة الخبيرة، وهما نوع يعتمد على:

- التفكير من الأمام forward chaining: إذ تكون أمامنا المعطيات كاملة ونبدأ بالبحث عن النتيجة، مثل أعراض مرضية كثيرة ظهرت على المريض، نبدأ بمقارنتها مع أعراض الأمراض الأخرى ومن ثم نقول أنّ المريض مصاب بالمرض كذا.

- التفكير من الخلف backward chaining: إذ تكون أمامنا النتيجة أو الهدف ونريد التحقق منها بالبحث عن المعطيات، لدينا مريض، ونريد التأكد من أنّ المريض مُصابٌ بهذا المرض أو لا، فنقوم بإجراء فحص لهذا المرض فقط لنتأكد من الفرضية أو للوصول للهدف، مثلاً بيئة موبوءة ومرض مُتفشٍ ونتأكد من إصابة هذا الشخص به أو لا.

السبب في سهولة التفكير من الوراء أو للخلف في عملية التأكد من ظاهرة هو أنّ البحث في كل المعطيات وفحصها أمرٌ مُتعب أو مكلفٌ أو غير ممكن، وتكون غالباً الأسئلة معروفة في هذه التجربة، هل لديك كذا، هل ظهر عليك كذا، هل شعرت بكذا، ومن خلال هذه الأسئلة المُحددة مسبقاً نحدد صحة الفرضية، أما لو كانت لدينا كل الحقائق ظاهرة وجلية فقد يكون التفكر الأمامي هو الحل الأنسب ولكن هذه الحالة تظهر بدرجة أقل في البحث العلمي، وتكون الأسئلة عشوائية وغير منتظمة وكثيرة.

اكتشف العُلماء الليزر بالصدفة أثناء قيامهم بتجارب فيزيائية ، وأسموه حلاً بلا مُشكِلة، فلم يعرفوا فيمَ يستخدمونه، بعكس أديسون حينما اكتشف المصباح، كانت النظرية لديه جاهزة، وكان عليه فقط إجراء التجارب للوصول إلى المعطيات إلى أن وجد التنجستين، لذلك نجح، كانت لديه الفرضية وبدأ من الخلف وصولاً للمعطيات، وهُنَاك نماذج كثيرة لتجارب تمت في اتجاه معين، فظهرت اكتشافات وتقنيات في اتجاه غير متوقع كما حدث في اكتشاف البلاستيك، ما أريد إيصاله هو أنّ العلم لا يسير بالصورة المثالية التي نتوقعها، وعلى الأغلب هو متحيزٌ دائماً للنظرية وليس العكس.

وقد وضع الفيلسوف الإنجليزي جون ستيورات ميل عدة آليات يمكننا من خلالها أن نختبر صحة الفرض الذي افترضناه لتفسير الظاهرة، ومن تلك الآليات:

طريقة الاتفاق

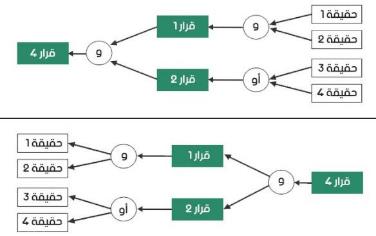

رسم توضيحي 65 التفكير الاستنباطي والتفكير الاستقرائي هو مشابه للبحث عن المعرفة من الأمام كما في الصورة العلوية، والبحث عن المعرفة من الخلف، كما في الصورة السفلية.

وفيها تتفق جميع الحالات المدروسة في سبب واحد هو الفرض الصحيح، فمثلاً أراد طبيب مختص أن يحدد بؤرة انتشار مرض ما، فقام بإحضار عشرة من المرضى وبدأ بسؤال المريض الأول أين كنت؟ فقال له كنت في مدينة 1 و2 و3 و4، والمريض الثاني كان قد زار المدن 1 و3 و4 و5 بينما زار المريض الثالث المدن 1 و2 و5 و7، والمريض الرابع زار المدن 1 و6 و8، والجامع المُشترك بين كل هذه الأسباب على ما هو ظاهر هو المكان رقم 1، لذلك سنستبعد كل الأماكن ونتأكد من فرضيتنا في أنّ المكان 1 هو المكان الموبوء، وهي مشابهة لحالة التفكير من الأمام، إذ نملك المعطيات ونستخرج منها النتيجة.

طريقة الاختلاف

وهي عكس طريقة الاتفاق، وهنا لا ننظر إلى العامل المُشترك، بل نسلط الضوء على العنصر المُختلف بين الحالات، فلو زار الشخص الأول مدينة 1 و2 و3، وزار الشخص الثاني المدن 1و2، وكان الشخص الأول مريض والثاني غير مريض، فنحن نضع النظرية بأن المكان الثاني هو الموبوء ونبدأ في النزول إلى الأسفل في كل المناطق للتأكد، وهي مشابهة لحالة التفكير من الخلف، فنحن قد عرفنا النتيجة ونبدأ بالتحقق منها.

ولنُسقِط هذه الطرق وغيرها على ظاهرة مشهورة مثل وجود بعض الكائنات المتشابهة تشريحياً وجينياً، وتعتمد الفرضية التي وضعها العُلماء لتفسير هذه الظاهرة على أنها أتت من أسلاف مُشتركة لها الخصائص نفسها عن طريق مراحل انتقالية عبر تغيرات بسيطة تدريجية، ولاحظ هنا الحديث عن استنباط أو التفكير من الخلف، أي البحث عن معطيات لتأكيد الفرضية، وأصبحنا نعرف أنّ هذا سُلُوك علمي متحيز في اختيار الحقائق، لأنه سينتقى فقط ما يحقق هدفه، وكما رأينا في الفصل الثاني لا يوجد دليل واضح على هذا الأمر، لا في الحلقات الوسيطة ولا في السجل الأحفوري، بل ورأينا في الكثير من الظواهر عكس ما أراده العُلماء، على سبيل المثال ما ظهر في حالات التشريح والتشابه بين الجرابيات والمشيميات مثلاً التي تتماثل تشريحياً ولا يوجد لديها سلف مُشترك، وهذا التجاهل ناتج عن آلية البحث وهي التنقيب عن ظواهر تُثبِت النظرية، وليس البحث في كل المعطيات لاستنتاج نظرية، ولهذا يجب التأني في اعتبار العلم كاملاً أو مصدراً للمُسلمات.

ورغم جمال العمل بهذا المنهج التجريبي، إلا أنه لا يتوفر دليل على أنه المنهج الصحيح، فهل المنهج التجريبي يستوفي شروط المنهج التجريبي؟ وكيف نستدل على صحة تجربة المنهج التجريبي نفسه؟ هل سيكون عبر المزيد من التجارب؟ ولكننا بحاجة إلى نهاية للسلسلة كما تعودنا، ورفض فرضية ما بحجة أنه لا دليل تجريبي عليها سيُؤَدِي إلى رفض المنهج التجريبي لأن المنهج التجريبي بحد ذاته مُجرَّد فكرة فلسفية وليست تجريبية، وميّل يا غزيّل، ويا غزيّل ميّل.

لا يزال هُنَاك مُشكِلة لم يستطع العلم التجريبي حلها، وهي مشكلة الغاية، ويوضح عالم الرياضيات جون لينكس مُشكِلة العلم الأساسية في مثال الكعكة، فهو يفترض أنّ شخصاً قد طرق عليك الباب وأعطاك كعكة من عمتك، لكنه لم يخبرك بالسبب أو الغاية التي تم من أجلها صنع الكعكة إليك، وقد كنت رجل علم تجريبي، فقمت بإعطاء الكعكة لمجموعة من العُلماء طالباً منهم أن يبحثوا فيها عن السبب أو الغاية التي تم من أجلها صنع هذه الكعكة، وقد بدأ العُلماء عملية البحث في أبعاد الكعكة وشكلها الفراغي، ثم درسوا مكوناتها الكيميائية، ثم درسوا ترابط جزيئاتها فيزيائياً وغيرها من التجارب العلمية المُختلفة.

وبقليل من المنطق نعلم أنّ هؤلاء العُلماء بأدواتهم التجريبية سيتوصلون إلى معرفة إذا ما كانت الكعكة حلوة زيادة أم لا، هل تحتوي على الجلوتين أم السكرين أم الزرنيخ، أو إن كانت هذه الكعكة قد صنعت اليوم أم بالأمس، وغيرها من الصور التجريبية، لكنهم لن يصلوا بالمطلق إلى معرفة الغاية من هذه الكعكة، لأن غاية هذه الكعكة لا تخضع لأدوات العلم التجريبي، وللحصول على الإجابة عليك سؤال عمتك عن السبب، بالطبع ستخبرني أنك ستتقصى عن العمة وتحاول مخابراتياً معرفة السبب، وحينها سأخبرك أنّ ذكاءك لم يسعفك هذه المرة عزيزي المحقق كونان.

هناك فرق بين أن نحدد أنّ إنساناً مات مختنقاً عبر تحليل سبب وفاته تجريبياً، وبين أن نحدد سبباً وغاية من موته فنقول لقد مات بسبب تنفيذ عقوبة الإعدام على جريمته، والتي هي العلة السببية أو الغائية.

لا يستطيع العلم التجريبي تحديد ماهية الأشياء، ولا يهتم لها كما نرى في كثير من التجارب، لماذا أنتج العنب خمراً، ولماذا وُجد فطر النوتاتوم الذي نصنع منه البنسلين، بل يهتم كيف نصنع البنسلين، وكيف نصنع الخمر، وإذا أردنا صنع نهضة علمية في صناعة السيارات وذهبنا إلى أكثر أجزاء السيارة تعقيداً وهو المحرك وقمنا بتفكيكه لنفهم آلية عمله، فإننا عبر العلم التجريبي يمكننا رسمه وتفكيكه ومنح كل جزء فيه رقماً مُحدداً وغيرها من العمليات إلى أن نفهم كل قطعة في المحرك ونتمكن من صنع مثله ومن ثم تطويره، فهل سيصل العُلماء إلى فهم أي إشارة عن صانع هذا المحرك، هل تشمل أي دراسة لشخصية وذات من (صممه)، هل نفهم حقيقة لماذا صممه؟ قد نفهم أنه يملك قوة دافعة ولكن لماذا هذه القوة الدافعة، ماذا يريد المصمم الأساسي من هذه القوة وبهذا الشكل تحديداً، نعلم أنها قد تدفع عجلة، ولكن لماذا تدفعها، وأين ستدفعها، والسبب النهائي من عملية دفعها، وغيرها من الأسئلة تبقى بلا إجابة عبر تحليل المحرك.

النظريات العلمية

لكي تتضح مُشكِلة العلم الحالية، يجب أن نعود إلى قوانين نيوتن حول الجاذبية، فقوانين نيوتن في الفيزياء الكلاسيكية استمرت لأكثر من 300 سنة حجر الأساس في العلوم، وبُنِيَ بواسطتها الجسور والمباني والطائرات بل وصعد الإنسان بها إلى القمر، وفهمنا بها لماذا يدور القمر في مداره، ولماذا تدور الأرض حول الشمس، وغيرها من ركائز الحضارة والتقدم العلمي الحالي، لكن حينما ظهر أينشتاين أثبت أنها غير صحيحة، وما حدث معنا مع قوانين نيوتن هو أننا رأينا العالم بها ونجحت معنا في تفسير الظواهر، لكن حينما واجهنا مُشكِلة أكبر وفشلت القوانين، لجأنا إلى البحث عن الحلول، فقدمها أينشتاين.

رسم توضيحي 66 قوة النظريات العلمية.

دائماً ما نعتقد أننا نرى الصورة كاملة، والحقيقة أننا لا نرى إلا جزءاً صغيراً من الصورة، وكلما تقدم الإنسان، كبرت الصورة أمامه، وبحث عن إكمال رؤيتها، لكنه لن يرى الصورة الكاملة أبداً، وكما رأينا حتى قوانين النسبية ما زالت تتعارض مع قوانين الكم، ونحن بحاجة إلى رؤية أوسع للصورة الحالية للخروج بقوانين مناسبة، بل وقد تتداخل الأيديولوجيات في العلم، فقبل هابل ونظرية توسع الكون، قال العالم جورج لومتر بهذا الأمر رياضياً، إلّا أنّ نظريته قُوبلت بالرفض بسبب معتقداته الدينية السابقة!

إنّ النظريات العلمية ليست وحياً مقدساً، فهي دائماً ما تخضع للفحص والتمحيص وإذا تبين خطؤها فسيتم تجاوزها، ولا توجد فرضية علمية لا تقبل التشكيك، ويرى الفيلسوف كارل بوبر أنّ على العُلماء دائماً اقتراح طرق واستحداث تجارب لكي يكذبوا نظرياتهم فيما يعرف بنظرية التكذيب، فهو يرى أنّ النظريات العملية لا بد أن تكون دائماً مؤقتة، أيضاً لا يكفي النظرية شهرتها ومدى انتشارها حتى تصبح ذات حصانة؛ فكثير من النظريات قد نالت شهرة عالمية واسعة وبعضها استمر لقرون لكن هذا لم يمنع من سقوطها وإثبات عدم صحتها بعد ذلك، كما أنّ بعض الفرضيات على الرغم من مخالفتها لكثير من الشواهد وإثبات خطأ كثير من ادعاءاتها، قد تستمد أسباب استمرارها من عوامل غير علمية كعوامل سياسية أو دينية وثقافية معينة، وقد مر على البشرية نظريات كثيرة انقرضت، ذكرنا بعضها ومن هذه النظريات، نظرية مركزية الأرض للكون التي بقيت لآلاف السنين، الأرض المُسطحة ودوران الشمس حولها، نظرية التوالد التلقائي، التي ربما استمرت لآلاف السنين أيضاً، نظرية الأثير في الضوء التي بنيت عليها الفيزياء الحديثة، قوانين نيوتن التي وصلنا بها القمر وهي غير دقيقة، نظرية الكون الثابت (استبدلناها بنظرية الانفجار العظيم) التي آمن بها حتى فلاسفة الإغريق وحتى هذه اللحظة يحاول العلماء إثبات صحتها، والتي يتعارض فيها خروج شيء من لا شيء من دون إبداء أي أسباب مع المنهج العلمي ومع المنطق والتفكير العقلي، لكن هُنَاك اعتبارات غير علمية.

وغيرها المئات إن لم يكن آلاف النظريات التي اندثرت مع العلم، في كل الأحوال إنّ طبيعة العلم تراكمية، فقد انتقل الإنسان من مستوى علمي إلى مستوى آخر عبر تراكم النظريات إمّا عبر المصادفة أو الملاحظة والاستكشاف أو الصراع والذي يكمن في فكرة أنّ الحاجة أُم الاختراع، ورأينا هذا بشدة في الحروب العالمية فقد اضطرت العلوم أن تُدفع مجبرة وتقفز قفزات هائلة في الطب والهندسة والطيران والتسليح والتجييش والمصانع والعديد من الاختراعات المُفيدة كالأغذية المحفوظة، ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لما رأينا هذا التقدم الهائل.

اترك تعليقاً

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.