إنّ حصر مسيرة الفلسفة في سطور يَئِد آلاف بل ملايين السنوات من أعمار العباقرة في مصباح صغير، لا تليق بقدرة ما فيه، ولا تليقُ بالإمكانات الهائلة التي قدمتها الفلسفة لهذا العالم، لكن علينا تقبل وجود الجني في المصباح، وعليك أن تفهم أنك علاء الدين، وكل ما عليك فعله هو دعك الكتب لترى العالم من زاوية أخرى.

تبدأ الفلسفة من العصور القديمة، في الغالب من العصر اليوناني ولكن أول من سنبدأ معهم هم أفلاطون وسقراط وأرسطو، وقد لُقّب أرسطو بأبو المنطق؛ إذ قام بوضع أسس المنطق التي أصبحت لاحقاً مفتاح كل صاحب تفكير سليم، وسيتجلى لنا هذا في تفكيره في السببية والغائية، واقتراحه بأنّ هُنَاك علة أولى وهي الافتراض المسبق بوجود الله، ولربما نظريته الفطرية هي الأهم، إذ يؤكد فيها أفلاطون ما أكد أستاذه سقراط من قبل على أننا نولد جميعاً بنوع من المعرفة، فعلى سبيل المثال جميعنا يعرف أنّ الكثير حينما نأخذ منه يقل، والموجب مع السالب يتعادلان، وذلك في نظره لأننا نملك أنفاساً خالدة كان لها وجود سابق، وكل ما في الواقع نتذكره مما مضى، وهذا ما قاده إلى فكرة وجود عالمين، العالم الحالي المألوف، وعالم آخر هو عالم المُثل أو عالم الصور الكاملة، وهو عالم القوالب الأساسية التي نستمد منها الأفكار الأساسية الكاملة، فالكرسي الذي أمامنا ما هو إلا صورة أو نسخة من صورة كاملة في عالم ما، عالمنا محاكاة لما في عالم المُثل، والسبب يعود في وجود هذا العالم أننا حين ننظر إلى شجرة ما فإننا نحكم عليها جميلة أو غير جميلة بناءً على صورة كاملة في خيالنا أتينا بها من عالم المُثل عن شجرة كاملة بهيئة معينة، ورغم أنّ الإنسان هنا على الأرض، إلا أنّ روحه تنشد العودة إلى موطنها الأصلي بين الآلهة، لأنّ فطرة الإنسان مدموغ فيها بقايا من صور ذلك العالم الجميل، هي الأصل والمرجع الذي يقارن به كل ما يراه في عالم الواقع، وكلما واجه في هذا العالم جمالاً، اعتبرت روحه صورة باهتة عن الأصل في عالم المثل، فضلاً عن محاولة أفلاطون تفكيك الأشياء بين المركب والبسيط، والاعتماد على المفارقات في فهم الأشياء، وغيرها من الأفكار التي تعد أساس علم الفلسفة، كانت ولا تزال تُناقش عبر الأزمان، وما الفلسفة إلا حواشي على أفلاطون.

بشكلٍ عام فكل علم الفلسفة وإضافات الفلاسفة من بعد أفلاطون وأرسطو، إما تتفق مع أرسطو في الاعتماد على الحواس، أو تتفق مع أفلاطون في الاعتماد على العقل وهذا ما سيتم توضيحه.

حاول أوغسطينوس بعد أفلاطون فهم الخير والشر، فأعاد قول من سبقه بأنّ الشر هو غياب الله، وأنّ الشرَّ لا يأتي إلا من عصيان كلام الله، فالخير من الله، أما الشر فهو من صنع البشر حينما يبتعدون عن الله، وشكر أوغسطينوس الخالق على إتاحة حُريّة الاختيار لنا، وإلا كان من الممكن أن يخلقنا أخياراً وانتهى الأمر، ولكنَّ البشر استخدموا تلك الحُريّة في ارتكاب الشرور، وكما عهدت البشرية مناقشة ثنائية الإنسان، المادة والروح، فقد ناقش أوغسطينوس هذه المسألة واعتقد بوجود الثنائية مع عدم خلود الروح [145] كذلك اعتمد على الغائية في الانطلاق إلى مفهوم وجود العالم.

ثم جاء توما الإكويني الأشهر في مجال اللاهوت المسيحي، إذ تَبَنّى كل ما قاله أرسطو في مجال الفلسفة تقريباً، ومنحه سمةً دينية، وهكذا أصبحت أفكار أرسطو جزءاً من الدين، ورأينا دوره في الفلك سابقاً وكيف ثبتت أفكار توما لأنها جاءت بصبغة دينية وأصبحت حجر الأساس لمن بعده، وكالمعتاد أدار نقاش حول الإنسان وانتهى بما أقرته الأديان السماوية، أنّ الإنسان يتكون من عقل وشهوة وعليه أن يسمو بعقله عن شهوته.

ومع بداية الاكتشافات العلمية وخصوصاً ما تمّ على يد كوبرنيكوس وغاليليو وكيبلر انكسر حاجز الخوف في أوروبا بين العلم والدين وانطلق الفلاسفة، ونذكر الإصلاح الديني في القرن السادس عشر مع مارثن لوثر الذي رفض قوانين الكنيسة ورفض صكوك الغفران ورفض الوساطة مع الله ورفض بعض الأسفار (الأبوكريفا) وغيرها، وانطلق المذهب البروتوستانتي الإصلاحي ففتح باب التفكير على مصراعيه وأعاد النظر في مُسلمات الكنيسة، ثم بدأت في عصر النهضة رؤية جديدة للإنسان، فالإنسان بات الآن شيئاً مميزاً ويجب التعمق في فهمه وتسليط الضوء عليه.

وكانت معركة أخرى مشتدة بين العقل والحواس، من يأتي أولاً؟ ومن المسؤول عن المعرفة؟ كان من المهم فهم هذه المسألة في العلوم وذلك للبناء عليها لاحقاً، فجاء ديكارت الذي أكّدَ ما أكّدَه أفلاطون حول كون العقل هو المصدر الوحيد للمعرفة وليست الحواس؛ لأن انكسار الضوء في الماء مخادعٌ، وحواسي ترى الأشياء على غير حقيقتها لكن عقلي يعرف الحقيقة، ولنكون متأكدين من هذا القرار يجب علينا أن نحذف كل الأفكار السابقة ونبدأ من جديد، نبدأ العمل على أرضية قوية وننطلق.

إنه من الجيّد أن نشك في كلِّ شيءٍ كان مُسلّماً، لهذا يُسلّم ديكارت -مؤسس الفلسفة الحديثة- بمبدأ الشك، فقد انطلق فيه وقام بتجزئة المشكلات وحلّها وكأنها مسائل رياضية ببرهان واضح عبر عدة قواعد إجرائية بسيطة، ولقد شكّ ديكارت في إمكانية وجود جسمه من الأساس، ولكن ما دام الإنسان يُفكر، إذن هو موجود، ومرة أخرى تعمق ديكارت هو الآخر في موضوع الجسد والعقل وظلت الفلسفة تائهة من بعده تبحث عن إجابة.

أعادت قوانين نيوتن عبر تفسير الحركة وتفسير القوانين الطبيعية للمادية وجودها ضد المثالية، فالمادية تقول أنّ جسد الإنسان يتكون من المادة وكذلك روحه وضميره، وأن المادة سابقة للوعي وهذا ما كان يقوله الفيلسوف توماس هوبس متماشياً مع ما قاله ديمقراطيس قبله بألفي عام، ويصف مبدأ المثالية الإنسان بأنه مكون من جسد وروح، أي أنّ الإنسان مكون من مادة وشيء آخر ليس من هذا العالم، وبذلك عادت عقول الفلاسفة إلى العمل من جديد وعادت معركة المثالية والمادية، نتج عن هذه المعركة فكرة أن الإنسانُ آلةٌ كبيرة تعمل وفق القوانين المادية والتفاعلات الكيميائية، وعقله كذلك مُجرَّد تروس ميكانيكية وبعض التفاعلات الكيميائية أي أنّ الإنسان محكومٌ بقوانين المادة وتفاعلاتها، وهي من توجد وعيه، إذ يمكن التحكم بأفعال الإنسان ديناميكياً وكيميائياً، كذلك يمكن توقعها عبر دراسة المعطيات السابقة واستنتاج المخرجات اللاحقة، والأهم من هذا الإنسان ليس مُخيراً، بل مُسير حسب قوانين المادة وهذا ما تم نقاشه فلسفياً في العالم سابقاً تحت مسمى الجبرية.

يحاول سبينوزا في القرن السابع عشر متأثراً بديكارت فهم جوهر عمل الأشياء، فكيف يمكن للقرار العقلي أن يدفع شيئاً مادياً كالجسد؟ وكيف يمكن العكس حين يؤثر الجسد في العقل؟ ومن ثم سيفكر في القانون الأخلاقي عبر طرحه لسؤال: هل نستطيع بالنور الفطري أن نتصور الله كمشرع يسن القوانين البشرية؟ ومع بروز سبينوزا سيخبو دور العقلانيين وسيبرز دور التجريبيين (الماديين) لأنّ سبينوزا رفض ثنائية ديكارت.

سيقود قطار الفلسفة الفلاسفة التجريبيون أمثال جون لوك وبريكلي وديفيد هيوم، الذين يعتمدون في المعرفة على الحواس قبل العقل، إذ كان يعتقد أرسطو أنّ لا شيء يوجد في العقل (المعرفة القبلية) قبل أن تكتشفه الحواس (من إنتاج التجارب)، وقد بدأ جون لوك بفكرة بسيطة عمادها أنّ جميع الأفكار في عقلنا تشكلت نتاج تجاربنا المُختلفة، ومن المُفترض أن يُولد الإنسان كتاباً أبيضاً لتقوم التجارب لاحقاً بخط الكلام فيه، هذه التجارب تنتج عن الحواس كالنظر والشم والتذوق، ولا يقبل العقل نتاج الأفكار بسهولة بل يُحاربها ويُواجهها ثم تنطبع تلقائياً في عقله، وهذا ما أكده الفلاسفة بأننا نولد بقابليات وليس بأفكار، وقد انتهى لوك إلى أنّ هُنَاك نوعان من مصادر التجربة، المصدر الأول وهو الإحساس الخارجي الذي يتم عبر حواسنا، أما المصدر الثاني فهو الإحساس الداخلي الذي يتم بواسطة استشعار أفكار داخلية كالتفكير والشك والاعتقاد والإرادة، وكل شيء في عقولنا جاء عبر أحد هذين الطريقين.

وفي هذا المسار لم يُعجَب ديفيد هيوم بمبدأ الاستقراء فحاول أن يفسر السببية بطريقة خالفت العُلماء في عصره، كما حاول تفسير الأخلاق بفكرة المذهب الذاتي، وكونك ترى شخصاً شريراً، فهذا يعني أنك تكرهه بالدرجة الأولى.

يأتي في زمان هيوم الأسقف الإيرلدني جورج بيركلي ليضيف لمسة إلى المثالية، إذ قال: إنّ الموجودات المعتادة في حياتنا كالشوكة والسكين ما هي إلا أفكار في عقول من أدركها حسياً، أي أنها غير موجودة إلا بعدما أدركناها، وأنّ هذه الأفكار تحفظ في جزئية الروح وليس في جزئية المادة، وذهب بيركلي إلى أبعد من هذا حينما قال إنّ الاعتقاد بوجود الله أسهل من الاعتقاد بوجودنا، ولم يكتفِ بيركلي بالتشكيك في الأمور البسيطة، بل شكك بالفضاء والزمن وأنها ما هي إلا أفكار بعيدة عن الحقيقة المطلقة.

اعتقد كانط أنّ معرفتنا بالعالم لا يمكن أن تأتي عبر التجارب وحدها، وهو أول فيلسوف أقر بأنّ كلاً من العقلانيين والتجريبيين كانوا على خطأ، وأنّ العلم البشري يستطيع أن يدرس العالم المرئي لنا عبر حواسنا، لكن العالم الذي لا نستطيع رؤيته عبر حواسنا (العالم الميتافيزيقي) هو مهمة الدين، لذلك يجب على العلم والدين ألا يتصارعا، لأن لكل منهما مساره الخاص، وفي الحقيقة نرى أنّ هذه الجملة سبقه بها الفيلسوف ابن رشد.

رسم توضيحي 54 مدرسة أثينا، للفنان الإيطالي رافائيل عام 1509م، تصف الفلاسفة وهم يتحاورون، ومن بينهم الفيلسوف ابن رشد.

مع نهاية هذه الفترة انتهت الخلافات بين العقلانيين والوجوديين، وابتدأت الفترة الرومانسية في أواخر القرن التاسع عشر بدعوة أخذ النفس من قيود كانط على العقل وبزوغ فكرة الأنا ونظرتي الخاصة للعالم والاستمتاع في الدنيا والاندماج مع روح العالم، مما أدّى إلى ظهور الأشخاص المميزين وإبراز الأنا الفعلية للإبداع من الفن والرسم والموسيقى، والميل للكسل والحب والحنين للماضي وسحر الشرق وأسراره وغيرها، وهذا ما جلب لنا لاحقاً الفن السريالي.

يُعتبر الفن في الفترة الرومانسية وسيلةً للتعبير عن المعرفة والأفكار، فمن سيمفونية القدر لبيتهوفن، إلى لوحات فينسينت فان كوخ المُختلفة، وغيرها من الصور التي تحاول الإجابة عما عجزت عنه الفلسفة بكلمات اللُغة الضيقة عبر انسياب الأفكار والأحاسيس في اللوحات والموسيقى والمنقوشات والتماثيل بما يُلغي الحدود بين الواقع والخيال، فقد أشار الفنان الألماني شيلر بقوله: “إنّ الفنان في عالمه يكون أشبه كما في لعبة ولكنه حرٌ ويضع قواعدها بالشكل الذي يحتاجه” [145]

أنجبت الرومانسية الألمانية للعالم الفيلسوف هيغل، الذي اعتقد أنه ليس على الفلسفة أن تبقى في هذا الإطار البحثي الضيّق، بل يجب أن تنظر بشكل أوسع على مر التاريخ البشري ككل، تحدّث هيغل عن روح العالم ولكن عبر نظرته الخاصة، فهو لا يقصد اشتراك المخلوقات كلها وترابطها وكأن للعالم روح واحدة، بل كان يرى في روح العالم وجود الظواهر ذات الطابع الإنساني، لأنّ الإنسان فقط من يملك فكراً، ولكن أعظم ما أضافه هيغل هو محاولة فهم الفلسفة في إطار حركة التاريخ، بعكس من سبقه من الفلاسفة حينما تجردوا من كل الأفكار وخرجوا من العالم ونظروا له كمراقب خارجي مثل ديكارت وكانط وهيوم، قام هيغل بمحاولة فهم الفلسفة حسب تطور الفهم الإنساني عبر الأجيال والأزمنة والأماكن والظروف.

اتفق الفيلسوف شوبنهاور مع كانط في عالم الظواهر لكنه اعتقد أنه عالمٌ وهميٌ محكومٌ بالإرادة باستمرار، وخالف هيغل الذي آمن بنهايةٍ سعيدةٍ لتاريخ البشرية، فهيغل كان يرى أنّ البشرية ستصل إلى عالم كمال الأفكار، لكن شوبنهاور قرر أنّ هذا كلامٌ فارغٌ، وآمن أنّ البشر سيظلون عبيداً لرغباتهم وسيستمرون في البحث عن رغباتٍ جديدة دائماً، أي الدخول في صراع جديد وعذاب آخر، ولا حل لهذا الأمر إلا بالزهد وإنكار الذات والاعتماد على التفكير والتأمل وغيرها من الصور البوذية.

وفي هذه الأثناء برز الفيلسوف الوجودي كيركيغارد أو كيركغور، الذي عارض كانط في فكرة إمكانية تأسيس التفكير الديني والأخلاقي على العقل، لأن الإيمان غير معقول في أساسه، وحاول فهم الوجود البشري الذي يحاول دائماً الإنسان أن يهرب منه بالاعتماد على الروتين التغافلي، وقد قسم حياة الإنسان إلى ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة الجمالية، ثم مرحلة المتعة والاكتشاف والبحث عن الذات والحياة، ثم تتبعها المرحلة الأخلاقية بعد التشبع ووضع قوانين للحياة من قبل الشخص، لكن قد يمر الإنسان فيها بمرحلة ملل ويرغب الإنسان في الاستمتاع من جديد وهذا يحدث كما نسمع في أزمة منتصف العمر أو أنّ شخص ملتزم قد انحرف في أمر ما، ثم المرحلة الدينية وهي المرحلة التي يقفز فيها الإنسان إلى أعماق الدين عبر العقل مبتعداً عن المتعة مقابل الإله.

ثم نعود من جديد إلى رحاب المادية العملية مع كارل ماركس الذي رأى أنّ الفلاسفة يكتفون بتفسير العالم لكنهم للأسف لا يعملون على تغييره، وآمن أنّ الظروف المادية (الاقتصادية مثلاً) هي التي تؤثر على سير العالم وتعمل على تغييره، بعكس هيغل الذي رأى أنّ الظروف الروحية للعالم هي ما تسعى لتغييره، وأنّ من يسعى لفرض فكرة ما سواء كانت خيراً أو شراً هي الطبقة المُسيطرة وليس الطبقة العاملة (البروليتاريا)، وترى الفلسفة الماركسية أنه لا يمكن تحقيق أهداف العمال إلا عبر العنف في قلب النظام الاجتماعي بالكامل، ويجب على الطبقات الحاكمة أن تخاف وتحسب الحساب للعمال، لأن هذه الطبقات هي من ستخسر كل شيء، أما العمال فلن يخسروا سوى قيود العبودية، وأمامهم كل شيء ليربحوه.

كان هيغل يرى أنّ الروح هي أساس الإنسان، وبذلك هي الدليل على وجود الله، إلّا أنّ الفلسفة المادية بمنطلقات ماركس رأت العكس وأنّ الجسد هو أساس الإنسان وليس الروح، وبهذا رأى ماركس أنّ التاريخ صراع بين الإنسان والطبيعة وهو ما يُؤَدِي إلى تصادم لاحقاً بين الطبقات الاجتماعية مؤدياً إلى ثورة، وأنّ ما رآه الفيلسوف أوجست كونت غير صحيح، داعياً إلى فكرة ماركس نفسها دون الصراع الطبقي ودون ثورة، بل عبر التآزر والتعاون بين الطبقات، فكل فرد في المجتمع يجب أن يقوم بواجباته، وحتى الأغنياء إن قاموا بواجباتهم فهم أخيارٌ أيضاً.

لاحقاً، ظهر الفيلسوف العظيم فريديريك نيتشه، الديناميت المتفجر بأقل لمسة، الذي لم تعجبه فلسفة هيغل، ولنستطيع فهم نيتشه نحن بحاجة إلى فهم هيغل وكانط، الأمر الذي يجعل فلسفته مُعقَّدة وغريبة، بالإضافة إلى أنّ نيتشه قدمها في ثوب أدبي بلُغة ألمانية، مما جعل المترجمين في حيرة، فما بالك بالقارئ العادي! يحاول نيتشه نقد كانط لأنه يعتقد أنّ أفكار كانط ذات مصدر لاهوتي، إذ يحاول كانط نقد العقل بالعقل عبر جعل العقل سلطان، في حين يعتقد نيتشه أنه يجب صَبّ التركيز على القيم.

ثم تبدأ الفلسفة الوجودية Existentialism مع هيدجر ويليه نيتشه ثم سارتر، إذ تنطلق الفلسفة الوجودية من الإنسان والذي هو الكائن الوحيد الذي يعي وجوده، ولهذا فإن سارتر قال إنّ الوجود يسبق كل تفسير أو سؤال، فالوجود يسبق الماهية أو الجوهر، وعلينا أن نَكُف عن طرح الأسئلة عن الطبيعة الأبدية للإنسان، فنحن في واقع نصنعه بارتجالنا وعلينا أن نقرر أي الخيارات نتخذ في حياتنا ونتحمل تبعية هذه القرارات، فلا أحد منا سارقٌ بطبيعته، بل هو اختار أن يكون كذلك.

ظهر العديد من الفلاسفة في القرن العشرين مثل الفيلسوف فتجنشتاين الذي يرى أنّ حدود لغتنا هي حدود عالمنا، إذ تنشأ المشكلات الميتافيزيقية بسبب محاولة أن تقول اللُغة ما لا يمكن أن يُقال، ويرى فتجنشتاين أنه ما لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنه يجب عليه أن يصمت عنه، وبهذا يعارض أفكار ديكارت إذ يرى أنّ الفكرَ لُغويٌ لا أكثر وأنّ اللُغة نتاج اجتماعي وعلى هذا لا يمكن للوعي أن يكون خاصاً، وهذا يعني أنّ سعي الشخص المختص الفينومينولوجي عن اليقين قد أُسيء تصوره [146] لأنّ ما نفكر به هو اللُغة وهي نتاج اجتماعي.

تطور علم النفس

على الرغم من أنّ العقل البشري كان ولا يزال أكثر الموجودات في هذا الكون تعقيداً، إلّا أنه في بداية القرن التاسع عشر سادت فكرة أنّ الإنسان مُجرَّد آلة كبيرة، فكما اليد تحركها العضلات فإنّ الدماغ تحركه عضلات معينة وهو نتاج التفاعل الكيميائي فيه، وعلى هذا فإن الدماغ محكوم بتفاعل كيميائي عبر معادلة معروفة، أي أنّ الدماغ لا يملك إرادة حرة، بل هو مسيّر بقوانين المادة، قراراتنا وآلامنا وتفكيرنا كلها تفاعلات وهي من تتحكم بالإنسان، ويمكنها التلاعب في فكر الإنسان وتوقعه بسهولة، فصيرورة الفكر لدى عقل الإنسان مثل صيرورة البول بالنسبة للكلى.

وعلى الرغم من التطور العلمي الهائل في يومنا هذا، إلا أنّ القوانين التي تحرك النفس البشرية وتجعله يُغيّر رأيه بين فينة وأخرى ويتخذ قراراً مصيرياً قد يودي بحياته لا تزال مخفية، وكل ما يحاول العُلماء اكتشافه هو القشرة العليا من علم النفس البشرية، فهم يحاولون فهم السُلُوك وتفسيره، لا الغوص في ترابط الدماغ بالعقل، ولعل أحدُنا يتساءل، ولماذا إذاً نحاول ونجيب! أجيب: ولِمَ لا نحاول فك طلاسم العقل والدماغ والنفس البشرية؟ وماذا سيخسر العُلماء في المقابل إن فشلوا!

يحاول علم النفس أن يدرس سُلُوك الإنسان وعملياته العقلية وتأثير هذه السُلُوكيات على من حوله وقد كان أرسطو يتساءل في زمنه عن العلاقة بين الجسد والنفس، وقد رأى أنّ الوعي يكون في القلب وليس في الرأس، وأنّ الروح هي ما يميز الإنسان عن الجماد وقد تابع فلاسفة الإغريق هذه التساؤلات حول الجسد والروح والمادة والعقل، لكنها كانت أفكاراً لا تفسر آلية عمل النفس البشرية، تبعهم ابن سينا في اعتقاده وجود علاقة بين اللُغة والفكر والإدراك الحسي والأخلاقي، وتبعه الغزالي والرازي مستخدمين الدين في تفسير باقي مكنونات النفس البشرية، فالرازي على سبيل المثال قد سجل في كتابه قائمة بأمراض عقلية بل وعالج بعضاً منها.

ثم في عصر التنوير كما رأينا ساهم كل من جون لوك وديكارت وغيرهم من الفلاسفة في تطوير الصورة عن العقل والنفس فديكارت مثلاً ميز بين الجسم والذي هدفه كخاصية شغل حيز من الفراغ وهو جزء ميكانيكي بحت، وبين العقل الذي دوره أن يفكر وأن يشعر، إلى أن قام العالم فونت في القرن التاسع عشر بفصل علم النفس عن الفلسفة مؤسساً بذلك علم النفس التجريبي، وفي القرن التاسع عشر أضافت أفكار داروين الطابع الحيواني على السُلُوك البشري فالإنسان لم ينفصل عن كونه حيواناً، وميكانيكية الجسد كما رآها ديكارت والغريزة وغيرها من الأفكار السائدة أدّت إلى ضرورة بروز تطور جديد على أفكار علم النفس، لأنّ التساؤلات قد زادت كثيراً وأصبحت بحاجة إلى إجابات واضحة، مثل ما هي مشاعر الإنسان؟ وكيف نفسر سُلُوكه تجاه غيره؟ كيف يتحول الإنسان إلى قاتل متوحش؟ وكيف يمكن أن نعيده إلى بيت البشرية من جديد! ومع الدارونية ظهرت أسئلة حُريّة الإرادة بقوة، فهل يملك الإنسان إرادة حرة أم أنه مجبولٌ على فِعل ما يُمليه عليه جسده؟ وما هي حقيقة الوعي والإدراك؟ وما علاقة الكيمياء بالتفكير؟ وبشكل عام هُنَاك ثلاث مدارس أساسية في علم النفس، المدرسة التركيبية، والوظيفية، والتحليل النفسي.

وقد بدأ العُلماء استخدام مفاهيم ونظريات أكثر عمقاً، مثل دراسات تكيّف الإنسان مع البيئة على المستوى العقلي، وظهرت تصنيفات وتحليلات واضحة، وكان هذا أول انطلاق في المفهوم الوظيفي في علم النفس وقد سُميت بالمدرسة التركيبية، إذ ركزت على محاولة فهم تركيب الوعي البشري عبر محاولة جعل البشر يصفون مشاعرهم، مثل شعورهم برائحة الأزهار أو غروب الشمس، وقد حاولت التعرف على مشكلات المريض عن طريق الشخص نفسه وهذا ما قد يساعد في حل مشكلته، وكانت مُشكِلة هذه المدرسة اختلاف المشاعر عند كل إنسان بسبب ما هي مرتبطة به من القيم والخبرات السابقة لكل تجربة، ثم قام العالم ويليام فونت عام 1879م بتأسيس المنهج التجريبي بعد أن أجرى تجارب على عمليات التذكر والتعلم والحواس والتفكير والانتباه والتغيرات التشريحية وقد سُمي هذا الاتجاه بالاتجاه التجريبي.

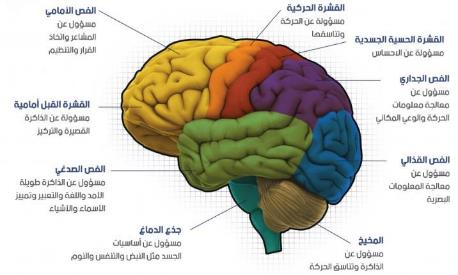

حاول ويليام جيمس أن يفهم لماذا نشعر هكذا، ولماذا لا نشعر بصورة أخرى في موقف مُحدد، حاول أن يفهم وظيفة السُلُوك، ولذلك سُميت هذه المدرسة بالمدرسة الوظيفية، وقد كانت متأثرة بأفكار داروين إلى حد كبير، وقد ركزت على فهم وظائف الدماغ وتقسيماته، ومحاولة تحديد منطقة التخيل والتفكير والكتابة والكلام والحركة والسمع وتفسير الإحساسات وإعطاؤها معنى وغيرها من الصور.

وقد وُجهت انتقادات كثيرة للمدرستين على رأسها أنه يجب دراسة السُلُوك الظاهر للإنسان (ما هو ملموس)، وفي كل الأحوال ساعدت المدرسة السُلُوكية على دفع علم النفس إلى الأمام بوتيرة مرتفعة.

اتضح للعالم سيجموند فرويد بعد عدة محادثات قام بإجرائها مع مرضاه أنه كلما تحدّث المريض عما في أعماقه بشكل أكبر، تحسنت أعراض مرضه، نتيجة لذلك قام فرويد بدعوة مرضاه إلى التحدث بحُريّة أكثر عما يجول في أعماقهم، ليتمكن من تحليل ما في نفوسهم بشكلٍ أدق، وسميت هذه المدرسة بمدرسة التحليل النفسي، وقد أثبت فرويد وجود حياة لاشعورية إلى جانب الحياة الشعورية، وأنّ الإدراك والتفكير والرغبات اللاشعورية (الباطنية) تقوم بتوجيه سُلُوك الفرد، والحياة الباطنية هذه قد تكون سبباً في ظهور الأمراض النفسية أو الاضطرابات العقلية، كذلك أشار إلى استخدام الإنسان لمجموعة من الحيل الدفاعية أثناء تعامله مع البيئة ومع المحيطين به أسماها بآليات الدفاع.

اعتقد فرويد وجود علاقة تدافع بين الإنسان والمجتمع المحيط؛ إذ يرغب الإنسان بأن يُخرج غرائزه وشهواته الكاملة لكن المجتمع بقوانينه يمنعه من فعل هذا الأمر، بمعنى آخر أراد فرويد القول أنّ الإنسان يفكر في الجنس بشكل أساسي لكن قوانين المجتمع تكبحه، فالإنسان ليس كائناً عقلانياً بقدر ما هو كائنٌ شهوانيٌ، وأكد على أنّ كل شيء يمكن تفسيره من منطلق الغرائزية لدى الإنسان، بل حتى الطفل الرضيع حينما يرضع من أمه يرضع بسبب الشهوة وهو لا يدري، وفي كتابه تفسير الأحلام أشار فرويد إلى أنّ كل ما هو مستطيل في الحلم هو رمز للعضو التناسلي للرجل مثل الطاولة والسلم وغيرها، وكل ما هو دائري هو رمز لعضو الأنثى، وكل ما هو حركة في الحلم هو رمز للعملية الجنسية، وما الأحلامُ إلا انعكاسٌ للغرائز الجنسية البشرية، وبذلك توصل إلى أنّ الهستيريا والأمراض النفسية هي نتيجة كبت جنسي حدث في فترة الطفولة.

رسم توضيحي 55 تقسيم الدماغ مناطقياً، وهو ما متعارف عليه بين العُلماء في وظيفة كل منطقة فيه

أشار فرويد بوضوح إلى أنّ سبب الأمراض النفسية التي يعاني منها البشر هو الكبت الجنسي، وأننا بالتنقيب في عقل المريض يمكننا التوصل إلى المُشكِلة التي عانى منها في الصغر، وغالباً تُشكِل هذه المشاكل وعي الإنسان وهو لا يدري، في منطقة لا يتحكم فيها وهي على الأغلب المنطقة الأكبر في عقله وهي صحراء اللاوعي Unconsciousness أو اللاشعور أو العقل الباطن، واعتبر العالم كارل يونج لاحقاً أنّ اللاوعي هو أصل التفكير لدى الإنسان من حيث لا يدري.

لقد أضاف فرويد الكثير والكثير إلى علم النفس، أضاف العقد النفسية مثل عقدة أوديب التي فيها رغبة الأبناء الجنسية بمخالفة الآباء وعقدة إلكترا إذ تشعر المرأة بأنها أقل من الرجل لأنها لا تمتلك عضوه القوي، وأضاف الكثير من الأمراض النفسية وطرق علاجها، وما الأحلام إلا عمل فني يمارسه كل إنسان، وتطرق إلى عيوب الإنسان مثل النسيان ونسيان الأسماء وفلتات اللسان وأكد على أنها ليست إلا انفلاتات من اللاوعي، ما عرضه فرويد كان شديداً جداً لدرجة أنه لاقى أكثر مما لاقاه كوبرنيكوس وداروين، وللعلم أنه حينما وُلد فرويد لم يكن كتاب أصل الأنواع لداروين قد ظهر بعد.

ومن المفترض أنّ الوعي أو الشعور ينشد الثقافة، أما اللاوعي أو اللاشعور فينشد الفطرة الدفينة في النفوس، وإننا عندما ننكر جزءاً من حياتنا الواعية ينشأ تعويض في منطقة عميقة يمثلها اللاوعي أو العقل الباطن، إذ تُثبِت الأحلام أن ما يُقمع يظل باقياً ويظل قادراً على النشاط والتأثير [147]، وأيّاً كان الأمر فالحقيقة أنّ الشعور أو الوعي في الحياة السوية، هو الذي يظل مسيطراً على اللاشعور، أما في حالات الاضطراب النفسي فإن اللاشعور يطفو إلى السطح ويمارس عمله بحُريّة بعيداً عن رقابة الشعور، وتظهر أحياناً سيطرة اللاشعور في بعض المواقف كما في فلتات اللسان، ويظهر ذلك في أعماق النصوص الأدبية والأعمال الفنية، لأنّ المبدع سوف يظل يكرر ماضياً منغرساً في الأعماق، الأمر الذي يدعو المبدع إلى محاولة استدعاء تلك الذكريات وصياغتها بشكل يُتيح له إنكار محتواها الواقعي عند الحاجة.

وقد حاول علماء مجال علم الأعصاب فهم جوهر القرار والوعي عند الإنسان أمثال العالم شرنغتون وإكلس وسبري وبنفيلد الذين توصلوا بعد أن أفنوا حياتهم إلى أنّ الإنسان يتكون من جزأين: جسد يفنى وروح لا يعتريها الفناء [2]، وكان يُعتقد سابقاً في القرن المادي أنّ الإحساس والإدراك أمران كيميائيان ويمكن تفسيرهما عبر التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الدماغ، إلى أن توصلوا إلى أنّ العقل والدماغ أمران منفصلان، فالإدراك والأفكار ليسا من المادة الدماغية وهي من تؤثر عليه وليس العكس.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، شعر كثير من علماء النفس أمثال ماسلو وفرانكل وماي أنّ إخضاع العقل للغريزة في طريقة التحليل النفسي وإلغاءه في المذهب السُلُوكي قد أفضيا إلى تجريد الإنسان من إنسانيته، وظهرت في خمسينات القرن الحادي والعشرين قوة عُرفت فيما بعد باسم علم النفس الإنساني، وقد آمن رواده بأولية العقل وبعدم قابلية حصره في الخواص الكيميائية والفيزيائية للمادة، وأنّ الإنسان يمثل قوة واعية تملك حُريّة التصرف والاختيار، ومن ثم رفضوا تفسير السُلُوك البشري كله بلُغة الدوافع والغرائز والضرورات البيولوجية وردود الفعل الآلية.

وقد آمنوا عوضاً عن ذلك بما يسمى بالقيم الأخلاقية والجمالية والجوانب الروحية والنفسية والفكرية [2]، وهي ما نقلت دراسة علم النفس من علمٍ حيواني بحت أو غريزي إلى علم من العلوم الراقية التي تحاول فهم الإنسان بمعزل عن الدارونية بحسب تميزه العقلي والروحي والنفسي والقيمي، وهذا ما أدّى إلى تأسيس علوم إنسانية نفسية لا تنطلق من التفسير الحيواني للإنسان، ولعلك إذا قرأت أي كتاب علم نفس تطوري ستصاب بكمية من الذهول تتناسب طردياً مع كمية التفسيرات الحيوانية لأبسط التصرفات البشرية، والتي لا تعدو كونها سوى أفكار نظرية لم تحصل على تجارب كافية أو تجارب من الأساس، لكن الهدف كان إقحام التطور الحيواني في السُلُوك البشري وتفسيره من هذا المنظور فقط، وكأن العقل البشري هو عقل قرد أو كلب لكنه موضوع في وعاء يشبه الإنسان، وكأن العقل البشري -من منظور تطوري- لم يتطور عن عقل القردة العليا.

اترك تعليقاً

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.