بعد كل آراء الفلاسفة لن نحتاج إلى برهان عن ثنائية الإنسان ما بين ما هو مادي وغير مادي، ونعيد بعض الآراء والأفكار، فديكارت آمن أنّ الأفكار الفطرية أوجدها الخالق، وهي بصمة المصمم أو التوقيع على المخلوق في داخل عقلنا على شكل أفكار كالتي يمتلكها المرء عن حريته، وهذه الأفكار الفطرية هي ملكات خالصة للعقل وقابلة للفهم، وذلك لأنهم خلقوا جواهر مستقلة ومتميزة، واعتمد ديكارت على الأفكار الفطرية كدليل على وجود الله، لأن الأثر يكشف عن سببه، والشيء يكون ناتجاً عن شيءٍ آخر يُوجده.

أما سبينوزا فعكس ديكارت كان يرى أنّ الأفكار الفطرية هي مرادف لما يمكن للعقل أن يعرفه بوضوح، بقدر ما أعطاه الله من صفة التفكير، وأنّ قدرة العقل على أن يمتلك حُريّة الاختيار والإرادة تكون معروفة في البداية بشكل كامل، وعلى الإنسان أن يُنمّي عقله لكي يدرك قدرته، ورأى سبينوزا أنّ الأفكار الفطرية تبرر فكرة وجود الله، ولكن ليس بالضرورة فكرة الإرادة الحرة، فهو يرى أنه على الرغم من أنّ الأثر يكشف عن مسببه، إلا أنّ مسببه يجب أن يكون أكثر قوة منه من أجل أن يكون قد تسبب به، وهذا يعني أنّ الأفكار الفطرية موجودة بطريقة محدودة مقارنةً مع مسببها، ولأن المسبب (الله) هو علة نفسه فهذا يعني أنه هو وحده من يمكن أن يملك الحُريّة الحقيقية، ولأنّ الناس أضعف من الله، فبالحد الذي تسمح به طبيعتهم التي وهبها الله يمكنهم التعبير عن حُريّة الله.

نعود إلى مقارنة العقل مع الدماغ من جديد، هذا الإدراك وهذه الصور الجميلة لهذا العالم، وتلك الأصوات الصاخبة والروائح العطرة والأحاسيس الناعمة وذكريات الإنسان وكل ما يعرفه في هذا العالم، إذاً أين توجد، هل توجد في دماغ الإنسان أم في مكان آخر، وكما نعلم أنّ دماغ الإنسان ما هو إلا بروتينات، وخلايا الإنسان لا قدرة لها على تكوين هذا الإدراك والإحساس، بل وحتى التفكير العميق واتخاذ القرارات، ومن غير المعقول أن تقوم به مجموعة من الخلايا المتراصة، إنّ خلايا الدماغ عبر اتصالها بالجسد يمكنها أن تقوم بتقرير عمليات داخل الجسم، أو إرسال إشارات كهربائية وتنظيمها، أما أن تكون لديها القدرة على التفكير والقدرة على القيام بالعمليات الحسابية والمنطقية، فهذا لا تقوم به إلا خلايا واعية بطريقة أعلى.

يرى كانط أنّ التجربة ضرورية للمعرفة البشرية إلا أنها غير كافية، لأنها بحاجة إلى موضع لتخزينها واسترجاعها وترتيبها ولا يتم هذا إلا بالعقل، وفي النهاية كل ما يحدث في موجود في العقل وفي العقل وحده، وهو في النهاية عقل ناقص مهما حاولنا إثبات العكس.

فالعقل يصنع من السراب بُحيرات، ويخلق واحاتٍ في منتصف الصحراء القاحلة، وتُسقِطه جرعة خمر في أوهام وتهيؤات تجعل منه حيواناً على شكل إنسان، ويتسلط عليه النوم فيخمده، ويطرحه الزهايمر والجنون والخرف، وحدود هذا العقل حاسة اللمس ومستوى نظر عينيه ومسافة سمع أذنيه، وقد تتداخل فيه الحقيقة مع الخيال مع الحلم فينسى أيهما الحقيقة، وقد ينهار عند الغضب ويضحمل عند الشهوة، وقد تخدعه المؤثرات البصرية وردود الأفعال المبرمجة، والعقل يعتمد على المنطق، والمنطق مخلوق أو تابع للعقل، إذن فهو ناقص في كل شيء، ولكن هل يمكن باستخدام هذا العقل إثبات وجود الإله؟ حسب كانط لا يمكن لأن الله ليس موضع تجربة، ولكن يمكن ذلك عبر الأخلاق كما سنناقشها.

وقد وضع الغزالي معياراً للتجربة اعتبر فيه أنّ المعرفة اليقينية والمؤكدة هي تلك التي يكون فيها الشيء المعروف واضحاً لا يرافقه أيُّ شك ولا يقترن باحتمال الخطأ أو الخداع، ولا يمكن للعقل أن يفترض هذا الاحتمال، ومن هذا المنطلق تيقن الغزالي أنّ أغلب معتقداتنا لا تصمد أمام هذا الاختبار، بالإضافة إلى أنّ هذا الأمر يدفعنا إلى الشك في معتقداتنا المأخوذة من التجارب الحسية لأنها قد تكون خاطئة وبحاجة إلى تصويب من قبل معتقداتنا العقلية، ويُكمّل الغزالي سابقاً كل الفلاسفة بقوله إنّ أقوى الحواس هي حاسة البصر، وهي تشاهد النجوم وتراها صغيرة جداً، ثم تُظهر لنا البراهين الهندسية أنّ حجم أصغر نجم يفوق حجم الأرض، وهذه صورة من الصور الكثيرة التي تبين أن الحواس لا يمكن الاعتماد عليها، وبهذا كله بدأ الغزالي بالشك في اليقين الذي كان يحمله سابقاً من تجاربه الحسية، وأعاد حساباته من جديد!

كان سقراط يحاول دائماً أن يبين أنّ العقل مُتناقضٌ فقد كان يستطيع نقد كل شيء، بعد أن يُثبته، يُناقش الشخص فيدعم حجته فيقتنع الشخص، ثم لا يلبث أن يأتي بدليلٍ معاكسٍ فيُقنع الشخص مرة أخرى بعكس ما آمن به هو أنّ العقل يناقض نفسه ولا مفر.

|

|

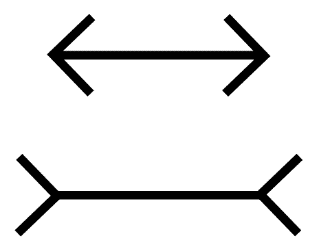

رسم توضيحي 61 إنّ عالم الخدع البصرية والعقلية مليء بآلاف الخدع التي تنطلي على الدماغ وتوهمه غير الحقيقة، خداع مولر يظهر فيه أنّ السهمين مُختلفان في الطول، على الرغم من أنهما متساويان، اليوتيوب مليء بالخدع البصرية optical illusions, وكذلك المواقع مليئة بها، بل وهُنَاك برامج علمية توثق آلية سير الدماغ المبرمجة وتبين آلية انطلاء الحيل عليه بسهولة، مشاهدة مُمتِعة. |

حينما يقوم العقل بالاستدلال عن ذاته، على صحته وقوته وسلامته بل وكماله، فإنه سوف يدخل في مفارقة الاستدلال الدائري، ومُغالَطة الاستدلال الدائري تحدث حين يأتي المتكلم بالدليل من استنتاجه، أو يستدل بالنتيجة من مقدمته، كأن يخبرك شخص أنّ كل النساء نكديات، فتخبره ما دليلك، فيجيبك: تجربتي مع زوجتي، أو يخبرك أنه يعتقد أنه أذكى الناس، فتسأله وما دليلك، فيقول إيمانه بهذا!

لا يمكن لعقل إثبات كمال عقل آخر، فكلاهما ناقص، ولا يمكن بكل الطرق أن نناقش مواضيع كهذه، سنغرق في مُغالَطة الاستدلال الدائري ومُغالَطة المفهوم المسروق وغيرها، وعلينا فقط تقبل مبادئ العقل، فكل مفهوم يعود إلى العقل، والشكَّ مفهوم عقلي في النهاية، وما قام به ديكارت من شك أوقفه عند الله، ويقول دايفيد هيوم ما نعرفه حجة علينا، وأما ما لا نعرفه ليس حجة، لأنّ الجهل ليس حجة.

أما الأسئلة التي تقول: هل يمكن للمصمم أن يصمم شيء لا يمكنه أن يتخيله؟ أو يمكن للخالق أن يخلق مثله، أو أن يخلق خالق أعظم منه؟ فلا معنى لها؛ لأنها تدور في سياق حدود العقل وقيوده، فنحن نتخيل بحدودنا العقلية والتي بنينا بها مفردات بسيطة أنه يمكن أن نسقطها على المصمم أو الخالق، إنّ جوهر الله مُختلف عن جوهرنا، فلا معنى لكلمة أقوى أو أقدر أو أوسع عند الله، إنها تعبيرات عقلية دنيا لا تتوافق مع جوهر الله المُختلف عن جوهرنا، فمن خلق الله، سؤال لا معنى له، لأننا نقوم بإسقاط فكرة الخلق البشرية المنطلقة من العقل المخلوق على ذات أو عالم أو كيان خارج هذه الأفكار، هذه الأفكار والأسئلة والتعبيرات من هذا العالم وهي حبيسته ولا يمكن استخدامها في عوالم أخرى، وكما في ألعاب الحاسوب مفهوم الحصول على عدة أرواح (قلوب) لتختم اللعبة خاص بها ولا ينطبق على عالمنا، فلا يمكنك أن تقول لشخص هنا كم روح معك! أو كم مرة مسموح لك أن تموت؟ هذا سؤال لا معنى له في عالمنا بالمطلق، لأنه مُستدعى من عالم مُختلف.

الأخلاق

هل الأخلاق فطرية أم مكتسبة، هل يُولد الإنسان بملكة التمييز بين الخير والشر، أم يتعلم هذا السُلُوك لاحقاً عبر اكتسابه من التجارب والمجتمع؟ هل البشر بحاجة إلى دليل تشريعي للأخلاق، أم أنهم جاهزون لتحمل العبء الأخلاقي؟ هذه الأسئلة وغيرها سألها الفلاسفة والناس عبر الزمن وكانت الإجابات مُختلفة، كانط البروتستانتي كان يعتقد أنّ البشر قادرون على التمييز بين الخير والشر لسبب أساسي وهو أنّ هذا مدموغ في عقولهم قبل الولادة، إنه شيءٌ قطعيٌ وفطري ويتم تطويره بالتجربة لكنه سابق لأي تجربة، أما الفلاسفة التجريبيون فقد اعتقدوا أنّ الأخلاق عبارة عن تجربة حسية تعتمد على المجتمع والتربية، ويرى كانط أنّ الأخلاق قانون كوني مطلق لا يمكننا إنكاره أو برهنته مثل قانون السببية، وهو من الضمير أي أنه فوق البرهان، وإذا كان شيئاً فطرياً فهذا يعني أنها من وضع الإله أو من وضع الطبيعة (كما رأينا سابقاً)، ومن ثم يعفينا من موضوع القوانين والدين وغيره، أما إذا كان الالتزام بالأخلاق أمراً حسياً فهذا يعني أننا بحاجة إلى قانون وإلى إجراءات لنكون أخلاقيين، لنبحث ونرى، هل الأخلاق عقلية أم حسية مكتسبة؟

نرى أنّ البشر يميلون إلى فعل الصواب لا الشر، ولكن، ماذا لو نشأ شخص ما في قرية الصواب فيها هو عمل الشر؟ ماذا لو وُلد رجل في قبيلة حربية تقوم بالهجوم على القبائل وتأخذ السبايا والأموال وتقتل الأشخاص وتحتكم للقوة؟ ماذا لو وُلد شخصٌ في مجتمع من المحامين الفاسدين أو رجال الأعمال المرتشين وكان الصواب هو السرقة والرشوة والابتزاز والاغتناء وغيرها من الصور، سائق سيارة الأجرة الذي يملأ الدنيا بالضجيج بسبب بوقه، لا يعتبر نفسه مخطئاً، بل يعتقد أنّ فعله هو الصواب لكسب الزبائن، هذا يأخذنا إلى السؤال الأول، كيف نحكم على الأمر أنه صواب أم خطأ، خير أم شر؟

يدفعنا السؤال الثاني للتساؤل، هل يميل الإنسان إلى فعل الصواب فعلاً أم أنّ المجتمع والقوانين هما من يدفعانه؟ فالطفل حينما يخطئ ويتم عقابه بوسيلة ما، يرتدع من تكرار الفعل في وجود شخص يعاقبه، الإجابة تكمن في مثال أنّ في مدينة كمدينتي الخمر ممنوع، ولكننا نسمع قصصاً كثيرة لأشخاص قد احتسوا الخمر في غرفاً مغلقة بعيداً عن أعين المجتمع، وكأن الخير والشر جزء من سطوة المجتمع على الناس، سواء كان مجتمعاً قبلياً يمارس فيه الناس التقزز والاشمئزاز من المذنب، أم مجتمعاً حضرياً يتم حبس المذنب وإنزال العقوبة عليه، ودرجات الفضيلة كالتالي:

- في مجتمع يكثر فيه الكلام البذيء، فإنّ الشتم العادي يصبح فضيلة.

- في مجتمع يكثر فيه الجهل، فإن المال يصبح فضيلة والعلم أمر معيب.

- في مجتمع يكثر فيه الهيرويين، فإنّ الحشيش يصبح فضيلة.

- في مجتمع يكثر فيه الجشع والنهب، فإنّ السرقة تصبح فضيلة.

- في مجتمع يكثر فيه الشُذُوذ، فإن الزنا يصبح فضيلة.

- في مجتمع يكثر فيه الفقر، فإن المخادنة تصبح فضيلة

- في مجتمع يكثر فيه التسلق والاستغلال، فإنّ القيم تصبح أضحوكة، والأنانية تصبح فضيلة.

- في مجتمع يكثر فيه ثقافة الموت فإن عدم الاكتراث بالحياة يصبح فضيلة.

- في مجتمع يكثر فيه امتطاء الدين، فإن عدم الالتزام يصبح فضيلة.

الظاهر أنّ الخطأ والصواب والخير والشر مفاهيم نسبية نابعة من المجتمع والمحيط والتربية، نقطع التفاحة ونأكلها بسعادة، تأكل الصين القطط والكلاب بسعادة، نذبح الخروف بسعادة، وهُنَاك من لا يعتبر أنّ هذه الأمثلة صواباً، أخذت أمريكا العبيد بسعادة ثم انقلبت أمريكا وأصبحت العبودية فيها عيباً إلى حد ما، ولو أخذنا مثال طفل من مولده كان الفرعون التالي في حكم مصر، فمن السائد أن يتم تعليمه أنه الإله أو أنه الأفضل وحياته ذات القيم الأعلى وبقية الناس هم عبيد، والمهم أن يعيش الفرعون وينام مع من يريد من النساء حتى لو كانت متزوجة فهو بهذا يشرفها ويشرف عائلتها، وغيرها من الصور الغريبة للفراعنة وأمثالهم على مر التاريخ، هذا المثال متطرف، وهو حالة خاصة لا تنطبق على الجميع، لكن بتنا نعرف أنّ الأمراض مثل الحالات المتطرفة هي الصورة المثلي للفكرة المُجرَّدة لكي نعي الأمور دون علاقات مترابطة، من سيشرح للفرعون أنّ هذا خطأ، ومن سيُفهّم العبيد أنه لا يجب الخنوع، في حين أن الجميع يرى هذا أمراً جيداً!

رسم توضيحي 62 تقديس الأشخاص وليس الأفكار، إذ أن الفحش قد يكون مقبول نسبياً وليس مرفوض قطعياً

على ما يبدو أنّ الإنسان يميل لأن يكون على صواب، أو أن يكون جيداً حتى يجد السعادة حسب سبينوزا، لكنه بحاجة إلى أن يعرف الصيغة المثلى ليكون جيداً، هُنَاك أشكال كثيرة وكثير منها متضارب وعلى المرء أن يتجرد لكي يختار منها، هل الفرعون يرى أنّ قتل العبيد أمراً سيئاً، أم أنه يفترض أنه سيكون يوماً ما عبداً؟ مُستحيل أن يفترض هذا، هل يمكنني كقائد أن أدافع عن قريتي ضد الاحتلال ويموت بعض السكان، أم أسمح لهم باحتلالها دون إراقة الدماء ولكن نعيش تحت سطوة المحتل؟ أسئلة كثيرة متداخلة بحاجة إلى قانون، حتى لا يختلف عليه أي إنسان.

الأخلاق ترتبط بالقوة والذكاء أيضاً، وأبسط صورة لهذا الأمر هي صورة عجوز طاعن في السن بال على الأرض لأنه لا يستطيع الوصول إلى الحمام، أو بصق على الأرض ولم يتمالك نفسه، وهنا ارتبطت الأخلاق بقدرة الشخص على تطبيقها وليس بوجود المبدأ لديه من عدمه، وكما رأينا أنّ أفلاطون كان يرى أنّ الحراس هم من يصلون إلى المرحلة العليا وهي المرحلة التي يرون فيها الأخلاق بوضوح ويصبحوا معصومين، وهذا يعني أنه كلما وصل الإنسان إلى القيمة المثلى في أي مجال، اقترب من الصورة المثلى للأخلاق، أما أرسطو فقد رأى أنّ الأخلاق مهارة يكتسبها الناس عن طريق المُمَارسة، فالأخلاق عند أرسطو خطوات من الإنسان لتحقيق الذات، وليست مبادئ مقدسة، ولكن الأخلاق فائدتها على الفرد والمجتمع أكثر من تكلفتها، فلذلك هي منطقية وأساسية، وعلى الإنسان في طريق سعيه إلى الكمال أن يبذل هذه التكلفة، وهي مهارة يجب أن يصقلها إلى أن تدخل فيه وتصبح جزء من ذاته، والصقل حتماً يتم بالمُمَارسة.

يقول كانط تصرف بالحكمة التي تتمنى تحويلها إلى قانونٍ دولي، أي التي ترغب أن يفعلها الجميع، وهي طريقة جميلة للانسجام مع القانون الأخلاقي الداخلي للإنسان، ويرى كانط أنّ الأخلاق جزءاً من الفطرة البشرية (معرفة قبلية)، والقانون الأخلاقي موجود قبل التجربة، ودور البشر فقط هو اختيار الموقف الأخلاقي الذي يقف على النقيض من الأنانية وحب الذات، واستند كانط في إثبات هذه الفكرة على تجارب الحياة، لأن جميع البشر لديهم هذا الشعور الجلي حول أي الأعمال خطأ وأيها صواب مهما اشتد أمامنا الموقف من أنانية وتداخل، والتحرك باتجاه أي عمل لتحقيق السعادة أو المصلحة لا تقع تحت طائلة الإرادة؛ لأنها لم تصدر عن عملية اختيار، ويرى كانط أنّ الخير في الأخلاق هو ما جاء وفقاً لما يأمر به الواجب مهما كانت نتائجه بعيداً عن أي غاية وبقصد سعادة الناس للوصول إلى الكمال البشري عبر أدواته وإن أدت إلى لذة أو ألم، وهذا ما يجعلنا جديرين بالسعادة، لذا فإنّ تنفيذ القانون الأخلاقي لا يعني أنك ستكون سعيداً، لأن الفضيلة والسعادة أمران مُختلفان، ولا مجال إلا ذكر جملة كانط الشهيرة “لا داعي لأن أقلق فالسماء المرصعة بالنجوم فوقي والقانون الأخلاقي داخلي”.

صورة 20 لوحة ليلة مليئة بالنجوم على نهر الرون للفنان الهولندي فينست فان غوخ، معاد رسمها.

ولكن، من يضع القانون والتشريعات التي يتفق عليها العالم؟ فقد نجد عائلة ما جميلة وخيّرة فيما بينها، ولكنها مع جارتها جداً سيئة، فنحن بحاجة إلى مُشرّع أفضل، ولنرَ مثالاً أعلى من الأسرة، ماذا لو كانت القرية هي من تشرع؟ تستطيع هذه القرية أن تمارس الخير بينها، ولكنها مع قرية أخرى تمارس كل الشرور، إذن نحن بحاجة إلى النظر إلى الأعلى مرة أخرى، بحاجة إلى قانون دولة، ولكننا نرى الدول تحارب وتنتهك بعضها البعض، ولدينا مثال تعامل العالم مع الدول الأفريقية، فلا مبادئ ولا قواعد ولا خير على الإطلاق، شرٌ مطلق لا رادع له، مع أنّ كل الدول التي تستغلها تدّعي الأخلاق والمثالية، لذلك نحن بحاجة إلى قانون أعلى من الدول والقارات، نحن بحاجة إلى ما هو أعلى من الكرة الأرضية، وغداً لو سكن العالم المريخ أو ظهر جنسٌ فضائيٌ آخر فنحن بحاجة إلى مشرّع أعلى منا يضع القانون لنا جميعاً، والصورة الأنسب لهذا المشرع هو الله، أرى أنّ هذا أساسي ولا فكاك منه، ولو كان البشر جنساً سامياً على كل المخلوقات للزم أن يكون هُنَاك قانون أعلى يوازن بينهم وبين الأجناس الأقل سمواً، قاضي يفصل بين الإنسان والإنسان والحيوان والنبات، فلا يبطش الإنسان بالضعفاء الذين هم أقل منه، قاضي يفصل بين القوي كفرعون، وبين غيره من الضعاف الذين لا يفهم فرعون ضعفهم، ولا يجب أن تقف المسؤولية الأخلاقية كما يراها كانط عند الإنسانية فقط، بل يجب أن تشمل جميع الكائنات، حتى النبات والجماد، وغداً الروبوتات لكي نمنع ثورتها على البشر، صحيح أنّ الأخلاق تتطور ولكنها ما تلبث أن تنتكس برأي الأغلبية أو الأقوياء وتعود الحضارات للاحتضار.

وماذا عن النفعية عند البشر؟ ماذا لو كان بإمكاننا إنقاذ 100 شخص بقتل شخص واحد؟ مثل معضلة العربة، أو كان بإمكاننا إنقاذ 100 مريض عبر سحب دم شخص سليم به المصل المضاد ولكنه سيموت! فليس كل عمل أخلاقي قد يعود بالنفع على الجميع، وهي الفكرة نفسها التي يمكن أن ننطلق منها لمناقشة مفهوم العبودية، والإدراك الأخلاقي هو حكم المنفعة في النهاية، والأديان كلها إنما شرعت القواعد الأخلاقية لمنفعة الناس.

يقودنا هذ الحديث بلا شك إلى ضرورة وجود مشرع أعلى للقوانين، صحيح أن هذا المُشرِع وضع لنا الرغبة بعمل الخير في داخلنا، إلا أنه لم يكتب في عقولنا ما هو الخير، ولكيلا يحدث أي خلاف كما الخلافات التي ذكرناها بالأعلى، يجب أن يكتب لنا قانوناً أخلاقياً ويشرحه لنا، ولكي تتبعه الناس، يجب أن يضع ثواب لمن ينفذه وعقاب لمن يخالفه.

ولا شك أيضاً في أنّ الأخلاق تتقدم حسب الذكاء الاجتماعي، فكلما زاد الذكاء الاجتماعي، نضجت هذه الأفكار وصار الشخص أقرب إلى الإنسان الأسمى؛ لأنه يفكر بذكائه الاجتماعي في غيره وفي علاقاته الاجتماعية، ويصل إلى داخل عقول غيره ويفكر بعيداً عن المصلحة الشخصية، بل وتراه يبحث عن المصلحة المجتمعية، وقد فضلت أبتعد عن الخطأ لأنه حرام حتى صار عادة، وصرت أقول لا أفعل كذا لأنه خطأ وليس لأنه حرام، ترسخ المفهوم الأسمى للأخلاق لدي، بعيداً عن الدين وعقاب الحرام وثواب الحلال.

وإنّ أكثر ما يجب أن يتطور في شخصياتنا وقدراتنا هو إمكانية التعبير بعمق أكثر وصدق حقيقي عما يدور في داخلنا من أفكار ومشاعر، إلى أن يصل الوعي واللاوعي إلى تكوين شخصية واحدة بلا حواجز.

هذا يعني حينما أفعل شيئاً ما في حياتي، أكون قد فعلته بحقه لأنني اتخذت القرار الحقيقي بفعله، فإذا فعلت الخير مثلاً أفعله توافقاً مع الكائن الأسمى الذي أودعه، أقوم به وأنا أجزم في نفسي أني أفعله للغرض نفسه الذي أعتقده، ولا لأي كذبة أكذبها على نفسي، حتى لو كانت نيتي غير صحيحة، أعلم في ذاتي أني فعلت ذلك لغرض غير الأساسي، ولا أكذب عليها.

قام جيمس ماريوم المُلقَب بأبو أمراض النساء الحديثة بإجراء عشرات التجارب على السود لأنه اعتبرهم أقل من البشر ولا يشعرون بأي ألم لذا لا داعي لتخديرهم، فقام بتشريح الأطفال السود، وثقب جماجمهم بلا هوادة، وقد مات الكثير منهم بين يديه أثناء تنفيذه لتجاربه عليهم، في اعتقاده أنه كان يخدم البشرية وفعلته أخلاقية، لكنها في الحقيقة كانت أسوأ ما يحدث في الفعل البشري، لأنها كانت بلا مرجع كوني، يقول الفيلسوف الألماني هايدغر إنّ العلم لا يفكر بمعنى أنّ العلم يحتاج إلى الثقافة والفلسفة والقيم والتوجيه لكي يحقق أهدافه ويصل إلى مبتغاه.

وإنّ مفاهيم مثل الخير والشر والجمال والعدل والإنسانية والحقيقة، تحمل معانٍ مطلقة في الفلسفة الدينية متجاوزة العالم المادي ذي المعاني النسبية، النظرة الألوهية أو المعتمدة على الدين تفترض وجود دوافع مادية خاضعة لقوانين في سُلُوك الإنسان، ومع وجود الإرادة الواعية (الروح) والدوافع الفطرية فإنها تدفع الإنسان نحو اتجاه اختيار سُلُوكيات تصب في حوض القيم المطلقة، وإنّ من يحدد اختيار الإنسان هو الوعي الإنساني متجاوزاً بذلك المادة وتفاعلاتها الكيميائية.

فلا معنى للإنسانية والخير والشر وما إلى ذلك، إلا في وجهة نظر دينية ألوهية للعالم، فوجود الكائن المتجاوز للمادة، والقوة المكونة المتعالية على الطبيعة، هو ما يعني وجود حقائق إنسانية وعدل وخير وما إلى ذلك من معانٍ، وبهذا فقط يكون هُنَاك معنى للإنسانية ومعنى للإنسان الخيّر، ومن نظرة دينية، فالإنسان ولو كان ملحداً، يمكن أن يقوم بأفعال خيّرة، وذلك لأحد سببين:

- إما لكونه يستجيب للدوافع النفسية البيولوجية الشخصية داخله مع الظروف الخارجية (القانون مثلاً).

- وإما لكونه مدفوعاً بالفطرة الروحية ليحقق مفاهيم تتجاوز حدود المادة والإنسان كالخير والإنسانية.

لذلك يمكن أن يكون الشخص المادي منادياً للقيم المطلقة كالعدل والحُريّة والإنسانية والخير، لكنه يكون يحمل معتقدين متناقضين بالأصل والتبعية، يستخدم أحدهما في حين أن:

المادية: تعتقد بعدم وجود ما يتجاوز المادة، وعدم وجود قيم مطلقة، بأنانية وحتمية السُلُوك الإنساني.

الإنسانية: قيمة مطلقة متجاوزة للمادة، تفترض حُريّة الاختيار، والقدرة على التسامي على الدوافع المادية.

ولكن، لماذا يحتاج المادي المُؤمِن بكون عبثي إلى الاعتقاد بمبدأ الإنسانية؟ في كون لا هدف له ولا غاية ويتصف بالعشوائية؟ الجواب هو إما أنه وهم أناني ليعيش ويحقق حاجاته، أو أنه يوجد فعلاً هدف وقيمة مطلقة يشعر بالرغبة في تحقيقها، والثانية لا تستقيم بفكر مادي، لذا فإن الدين والإيمان بالفلسفة الألوهية هو المظلة الجامعة لكل القيم المتجاوزة للمادة، مثل الإنسانية والخير للبشرية وغيرها، لأنّ هذه القيم لا تستقيم ولا يكون لها معنى عقلي حقيقي إلا في وجهة نظر الدين، وبهذا يكون الدين أعلى من الإنسانية وغيرها لأنها لا تستقيم به، وتأخذ منه معناها، ولأن المعاني المتجاوزة للمادة المطلقة لا ينظمها إلا نظام متجاوز للمادة مطلق (الدين)، والاعتقاد بقوة مطلقة أكبر من الكون [153].

اترك تعليقاً

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.